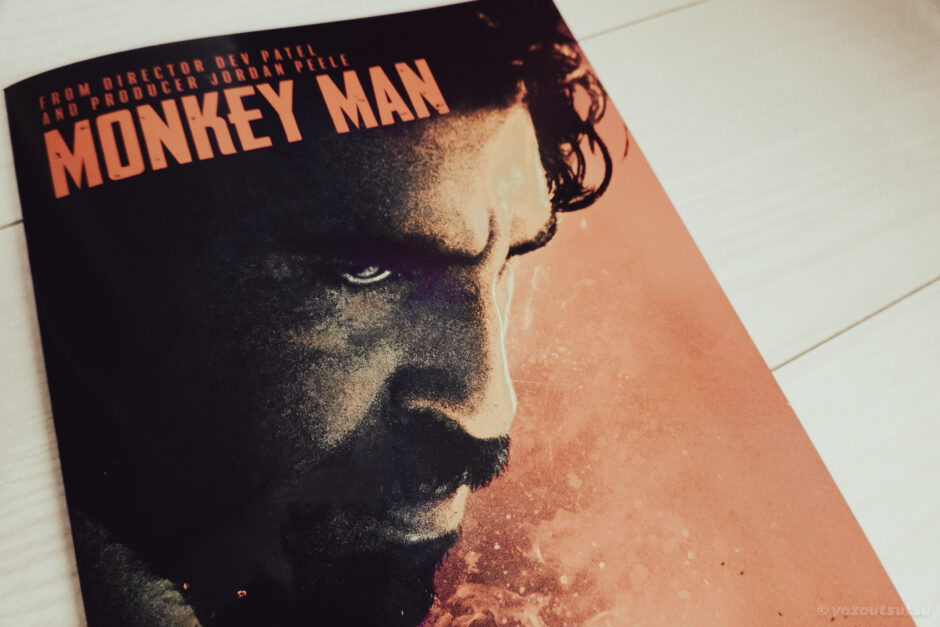

2024/8/23から日本で公開されている『モンキーマン』を観に行った。

主演のデヴ・パテルが監督、脚本も務めた大作アクション映画である。

すべてを奪われた男が命を燃やし尽くして復讐に臨む物語となっている。

ということでふんわりと感想などを書き記しておきたい。

※以下、映画の内容に触れているのでご注意ください。

モンキーマンのおおまかなあらすじ

主人公キッドはインドのヤタナ(架空の都市)のスラムにて、猿のマスクを被った負け役専門の格闘家『モンキーマン』として生計をたてていた。

彼は腐敗した権力の暴走から、幼い頃に住んでいた集落と母親を失っている。

ある日、敵のアジトに従業員として潜入するきっかけを得たキッドは、復讐心を滾らせる。

銃を入手して、眼の前で母親を亡き者にして火をつけた汚職警官と対峙するも、撃ちそこねて追われて命からがら逃げ延びる。

ヒジュラのコミュニティに救われたキッドはその寺院で今一度トラウマに向き合い心身を鍛えなおす。

権力の暴走の魔の手が寺院にも伸びつつあることを知り、キッドは今一度復讐、そして使命のために立上がる。

モンキーマンの感想

デヴ・パテルの肉体を見よ

とにかく主演のデヴ・パテルの肉体に凄みがあった。

圧倒的な強度のバイオレンスを魅せる映画だったが、それを体現する彼の体がとにかくかっこよい。

長身痩躯な見た目だが、服の下に研ぎ澄まされた筋肉を備えているのだ。

デヴ・パテルといえば筆者が昔観た映画の中では、スラムドッグ・ミリオネアの主演を演じていたことが思い出される。

15年前の作品になるわけだが、モンキーマンに至って相貌がだいぶワイルドになっていて驚いた。

で、周辺情報をあたってみれば彼はモンキーマンでは主演にして監督・脚本も担当しており、実はアクション映画に並々ならぬ想いがある人物だったようである。ちなみにテコンドー黒帯とのこと。回し蹴りが大変カッコよい。

ここらへんはギンティ小林氏の記事に詳しいので是非そちらをチェックしていただきたいところ。

筆者のお気に入りは『修行パート』とも呼べる寺院でのサンドバッグ(というか米袋)へ拳を繰り出すシーンである。挫折あり、修行ありなのがアツい。

打楽器奏者(タブラという楽器らしい)の奏でるリズムに乗りながら、キッドが徐々に自分の攻撃のスタイルを確立していく様子がとても良い。

彼の肉体の躍動をしかとみることができるのだ。打楽器のリズム素晴らしくて、映画館でほんのり体揺らしてしまった。

この奏者を演じるのはインドの世界的なタブラ奏者だそうな(ザキール・フセイン氏という方である)。

そんなわけでまずパテルの肉体と、彼が繰り出す圧巻のアクションを観るべし。

怒りが立ち込めるアクション

肝心のアクションシーンはといえば、なかなかに容赦がなく、それゆえに血や涎が飛び交う感じである。野性的というか、生々しいというか、あまりに痛そうで顔をしかめながら観てしまった。またクチャ、とかズチュっとか、音もちょいキツめである。

キッドは地下闘技場で毎度痛々しくズタボロにされ、ぼたぼたとマスクから血がこぼれ落ちる。

これで生計を立てるなんてとんでもないことである(かなり丈夫、とも言える)。

先ほど紹介した修行パートを挟み、キッドの戦闘スタイル自体は洗練される。

バイオレンス度合いは全く衰えず、むしろ研ぎ澄まされたゆえに残虐で、ド直球に怒りをぶちまけ続けるのだ。

闘技場に舞い戻り、その力を発揮したキッドはいよいよ敵のアジトへと再度乗り込み最上階を目指す。

最初の職場であるキッチンで8人を次々になぎ倒し、次の職場であったフロアで大人数相手に大立ち回りをする。応用力高すぎて使えるものは何でも(電子レンジまで)使うのも面白い。そんなに刺す!?そうやって刺す!?といったシーンも目白押しとなっている。残虐性は韓国映画のバイオレンス描写に通じるものを感じたり。

徐々に上階へと向かっていくのが死亡遊戯的だが、意外と通常運行してるエレベーターで上がるのがちょっとおもしろい。

そして一度刺し違えた母親の仇である汚職警官・ラナとの戦闘は、すべての怒りを込めたかのようにこれ以上なくとことこんやってしまう。

ここまで復讐の鬼と化しちゃうとは…と思いつつも筆者などは思わず拳を握りっぱなしであった。

とことんやったらどうなるか、といえばそうなるよな、といった感じで唖然とした。

ひとつの決定的な復讐を果たしたキッドは、さらに使命のために最上階へと向かう。

とにかく怒りをぶちまける怒涛のアクションシーンの数々を目の当たりにできる映画なのだ。

おわりに

というわけで、『モンキーマン』を観た!という話であった。

圧巻のアクションと、力強いメッセージを兼ね備えた映画である。

とにかくデヴ・パテルの肉体の靭やかさは目を見張る。

怒れる彼の表情も大変良いのである。

ちなみにインドをルーツに持つ俳優が多数出ている本作だが、撮影を開始しようという段階でパンデミックの憂き目にあったため、撮影の大部分はインドネシアのバタム島に外部を遮断する空間を作るという工夫でもって敢行されたらしい。撮影においても不屈の意思が感じられる。

そんなわけでビジュアル的にも「いかにもインド」という雰囲気は薄めで、なにやら不思議なムードの舞台に感じられた。

それでいて埃っぽく汚いのも良い。

さらに血と汗と涎で大変なことになる映画であり、そこにもまた凄みを感じたり。

下敷きになっているという往年のアクション映画に関して、観ていないものが多い筆者だったが、ここにきて興味が湧いてきた次第である。